自分の意識の外にあるものを

取り入れたい。

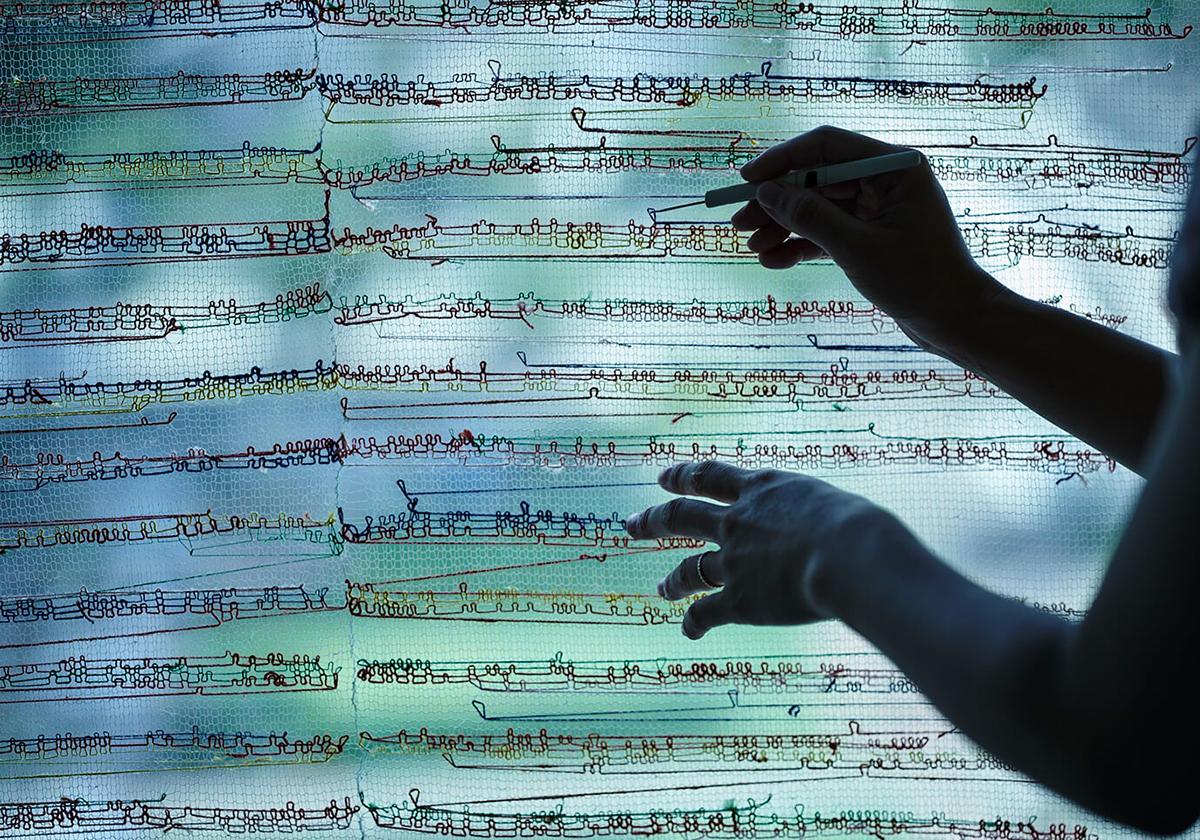

写真画像をニットで編んだ作品を制作している

ニットテキスタイル作家、家庭用編み機研究家の宮田明日鹿。

ユニークな活動をし続けている彼女に、

作家活動を始めたきっかけや、様々な地域で、

様々な人たちとの交流を重ねながら作られる作品についてお話を伺った。

― どのようにキャリアをスタートしたのでしょうか?

宮田 : 元々はファッション関係の仕事をしたくて、桑沢デザイン研究所に入学して、デザインを学んでいるうちに、テキスタイルに興味が湧いてきて、学校ではテキスタイルを専攻しました。そこでは主にプリント、織り、衣服造形を学んで、卒業制作も織りの作品を作りました。

幼いころから親と、この生地はいいねとか、そういう話をしていたのが記憶に残っていて、生地の良さとか知ることって単純に楽しいなと思っていて。ファッションというより布そのものへの興味が段々と強くなってきていたのですが、当時、既に、テキスタイル業界も少し下火になっていて、なんでだろうと疑問が湧いて、まずはその業界に飛び込んでみようと思いました。

卒業後は、生地メーカーに就職して、企画とか生産の仕事をしていたのですが、その会社がカットソーのメーカーだったので、そこで初めて編みに携わるようになりました。

― 編みと織りって全く違うものなんですか?

宮田 : 全然違いますね。織りって縦糸と横糸で構成されているので、基本的に伸びないんですよ。編みは一本の糸のループで構成されているので、伸縮性があります。ひとつほどけると、どんどんほどけていっちゃう。織りは、自分の中であんまりしっくりこなくて、編みのほうが自分に向いていたんですよね。一本の糸で色々遊べるのが本当に楽しくて。

― しばらく働いた後はドイツで暮らしていたのですね?

宮田 : 本当は働いていた会社の工場で自分も手を動かして働きたかったのですが、その業務には就かせてもらえなくて。でも手を動かして作りたいという思いは増すばかりで。仕事を辞める少し前に、家庭用編み機に出会ったのですが、これでやっと何か作れると思って、海外行って勉強したいと思い立ちました。それで、そんなことを方々で話していたら、知り合いが、ベビーシッターを探しているドイツ人を紹介してくれて。ドイツなら近隣のヨーロッパ諸国にも気軽に行けそうだし、ということで、小さな村だったのですが、ドイツに行くことにしました。本当に行き当たりばったりなんですが(笑)

それで渡独後は、暇を見つけては布の博物館や美術館にいったり、気になるニット作家さんに会いに行ったりとか。

― ヨーロッパは編み物の歴史も長いですが、日本とはニットに対する感覚とか違うものなんでしょうか?

宮田 : 当時は特に違っていましたね。今は少し変わってきたかもしれませんが、数年前まで日本では、編み物っていうと習い事とか趣味の一つみたいなイメージだったんですけど、向こうだと、ニットをクリエイティブなものとしても考えているというか。ニット・アーティストと呼ばれるような、ニットで面白いことをしている人も多いので、そういう人たちの作品に触れたり、ニット・ブランドにインターンで入って仕事したりして、修行というか技術を勉強していました。挨拶ができる程度の語学力だったのですが、編み物の専門用語は理解できたので、なんとか意思の疎通をしていましたね(笑)

― いつから、今のようなアーティストを目指すようになったのですか?

宮田 : ドイツに行く際も、家庭用編み機を改造してデジタルと繋いで、何か作ってみたいと思っていたのですが、時間が足りなくて叶わなかったんです。日本に戻ってきたときに、ちょうど、メイカームーブメントとかデジタル・ファブリケーションとかが流行ってきていて、名古屋にもファブラボ系の施設がいくつかでき始めていたのですが、そういう場所に足を運んで、編み機改造の教えを乞うていたら、改造してくれる人が見つかって。そこから、これなら面白いことがいろいろできるってなって、Makerフェアに出展してワークショップを開催したりし始めました。当時はとりあえず、この面白さを伝えたいっていう気持ちが大きかったですね。

それで色々と試しているうちに、むくむくと自分の作品を作りたいという欲求が芽生えてきた感じですね。

― 宮田さんの作品には、記憶や、その曖昧さが根底のテーマとしてあるかと思いますが、どういう所以でそれを表現したいと思ったのですか?

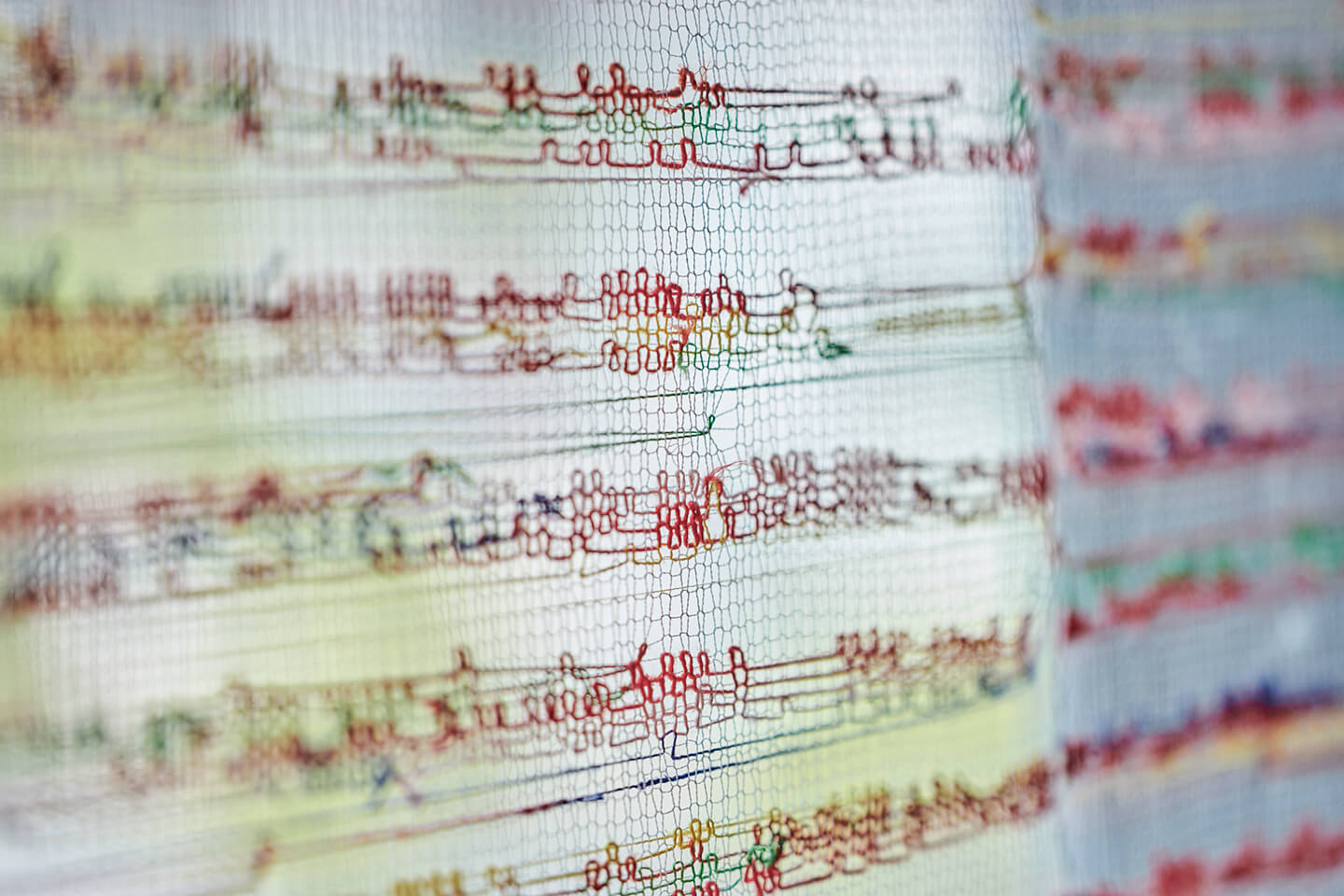

宮田 : 私の作品は写真がベースになっているものが多いんです。自分が撮った写真を見返していた時に、撮った記憶がない写真があったりとか、あんまり憶えていないものだったりとか、なんでこんな写真を撮ったんだろうとか、後から疑問に思う自分の行動がたくさんあるんですよ。その不思議さが面白いなと思って、写真をニットへと変換させる作品を多く作っています。

写真を、編んでいく段階で、2色で表現したりとか、編み目の数もそうですけど制限が必然的にあるので、解像度を落とさぜるを得ないんですが、そこで、写っているものがより抽象化するんですね。そして抽象化されて出来たその作品を観たときに、記憶の曖昧さという点で、しっくりきたんです。はっきりとわからないこととか、記憶って一体何なんだろうってこととか。その感覚が近くて。

― 宮田さんの活動って、プロジェクト主体のものも多いですよね。地域のコミュニティと関わりながら制作したりとか。そういうのを見ていると、コミュニケーションというのも宮田さんの作品のキーになっているのかなとも思いました。

宮田 : そうですね。作品作りに当たって、リサーチをすることが多いのですが、その段階でいろんな人とコミュニケーションが生まれています。例えば、作品を作るときに使う糸も、購入するっていうより、人と話しているうちに使いたい素材が見つかったり、譲ってもらったりする場合が多くて。

ここに展示している大きな作品に関して言えば、一宮で着物の反物を仕立てていた商店のおじいさんから譲っていただいた糸を使っています。昔は絹がとても高価だったので、残りものの端糸をとっておいて、それを結び付けて一本の長い糸にして再利用していたんだそうです。それが店先に丸めて置いてあったので、話しをきいてみたら、今はもうこの糸で織れる機械がないからと、譲ってくれて。要は着物になれなかった糸なんですが。その糸も誰が紡いだものかもわからないものなんですが、でも糸自体がそれを記憶しているとも言えますよね。一体どういう気持ちで紡いでいたのかはわからないけど、そういう誰かの記憶が自然と作品に組み込まれていくというのも何だか面白いことだなと感じています。作品には偶然性というか、自分の意識の外にあるものを取り入れたいという思いもありますね。

― 客室に展示した作品について、もう少しお話いただけますか?

宮田 : 今回展示した作品は、「con/text/image」というシリーズです。美術館やギャラリーなどで、展示作品のタイトルや作者名が書いてあるキャプションをメモ代わりにカメラで撮影していたのですが、その写真を編み物にしています。情報の変化や相互関係をテーマにした作品ですね。大きな作品は新作で、こちらは先ほども言ったように、一宮で手に入れた糸を使って制作しました。本来であれば眠っていた糸とか捨てられてしまう糸とかを、素材として常に使っているので、再生というコンセプトも自分の作品には流れています。この生まれ変わって再生したテレビ塔で、その作品を飾ってもらえるのは嬉しいですね。